Государственные флаги в их нынешнем виде и роли — очень позднее явление. Они появляются в самом конце XVIII века на волне Французской и Американской революций и формируются как необходимый атрибут государств в течение всего XIX века. И Российская империя тут была далеко не в первых рядах.

Разнообразные флаги, конечно, существовали с самых древних времен, но выполняли они совсем другую функцию — не объединяли большие группы людей, а скорее выделяли из нее маленькие. Даже на поле боя они не объединяли войско как целое, а структурировали отдельные подразделения: показывали место сбора, направление атаки или отступления. Поэтому поле боя чаще всего пестрило самыми разнообразными флагами.

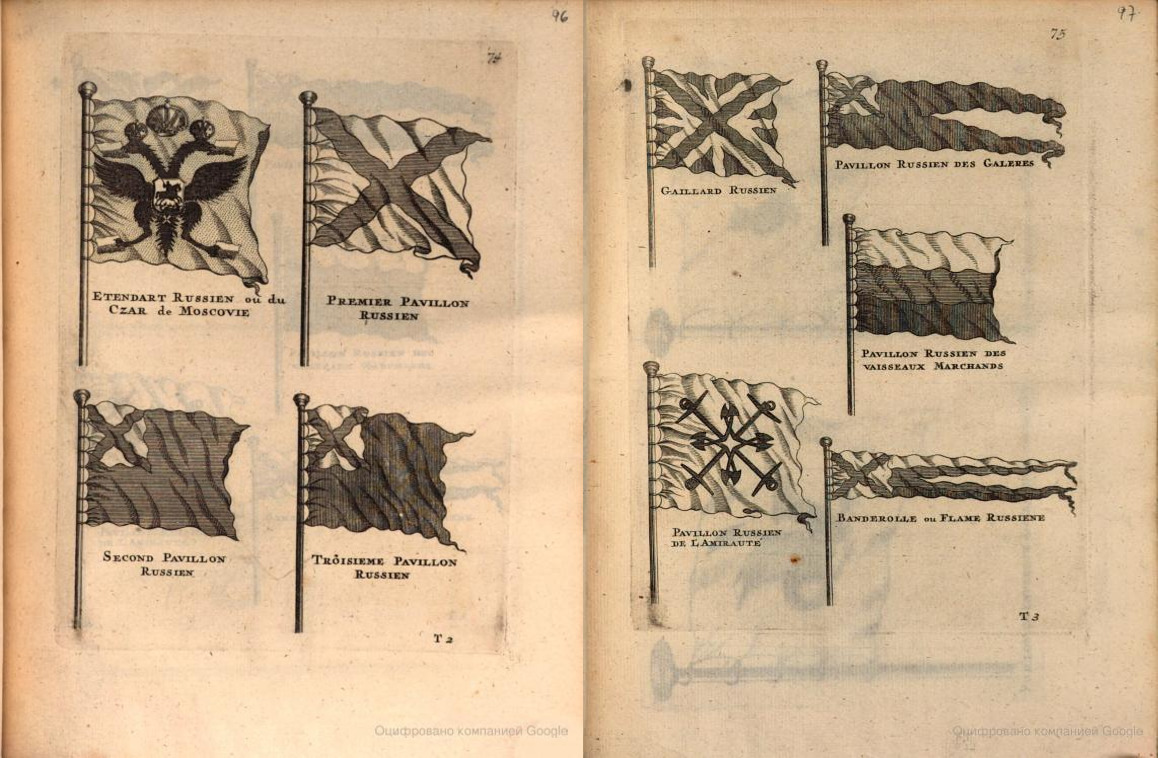

При этом на море все было иначе. Сначала торговые республики — Венеция, Генуя, Пиза — стали использовать единые флаги, которые наделяли отдельные корабли привилегиями и мощью всей республики. Потом им стали подражать и другие морские державы. К концу XVI века окончательно сформировалась традиция флагов на мачте или корме кораблей, обозначающих принадлежность к государству.

Так начала формироваться система национальных флагов, которые не имели значения на суше, но были необходимым атрибутом мореплавания. Кроме принадлежности к государству флаги обозначали еще и статус судна: торговое или военное. Поэтому у каждой страны был не один морской флаг, а несколько разных: как минимум один военный и один торговый.

Как появился российский триколор

Когда в самом конце XVII века Петр I озаботился строительством флота, то сразу возник вопрос о флаге. И царь сам принялся за его создание. Поначалу его очень увлекала идея придумать оригинальный флаг на основе иерусалимского креста, но в итоге он отказался от нее в пользу европейской прагматики.

Когда он отправился вместе с Великим посольством в Голландию, то решил сделать русский флаг максимально похожим на голландский, только с другой последовательностью полос. Голландия к тому времени была крупнейшей морской державой и схожесть с ее флагом могла помочь будущим российским судам. Также в средневековье поступили англичане, установив на свои корабли белый флаг с красным крестом посередине — как у находившейся в расцвете могущества Генуи.

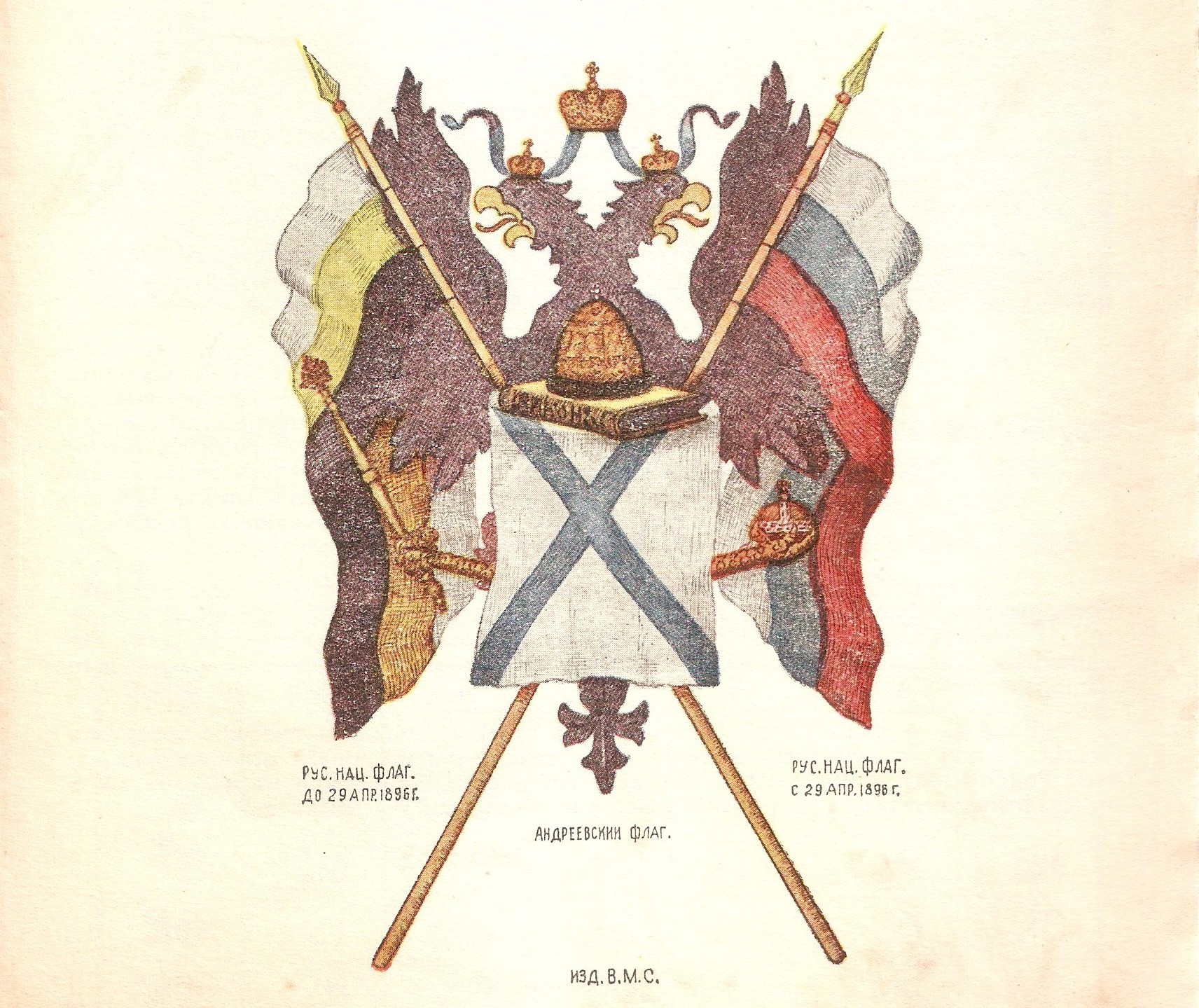

Так появился бело-сине-красный триколор, но не в качестве государственного флага, а как флаг торгового флота. Для военного же флота Петр выбрал синий Андреевский крест на белом фоне.

До конца XIX века жители Российской империи практически нигде не видели триколор и не особенно представляли себе, как он выглядит.

Черно-желто-белый флаг

А каким же был государственный флаг России и когда он появился?

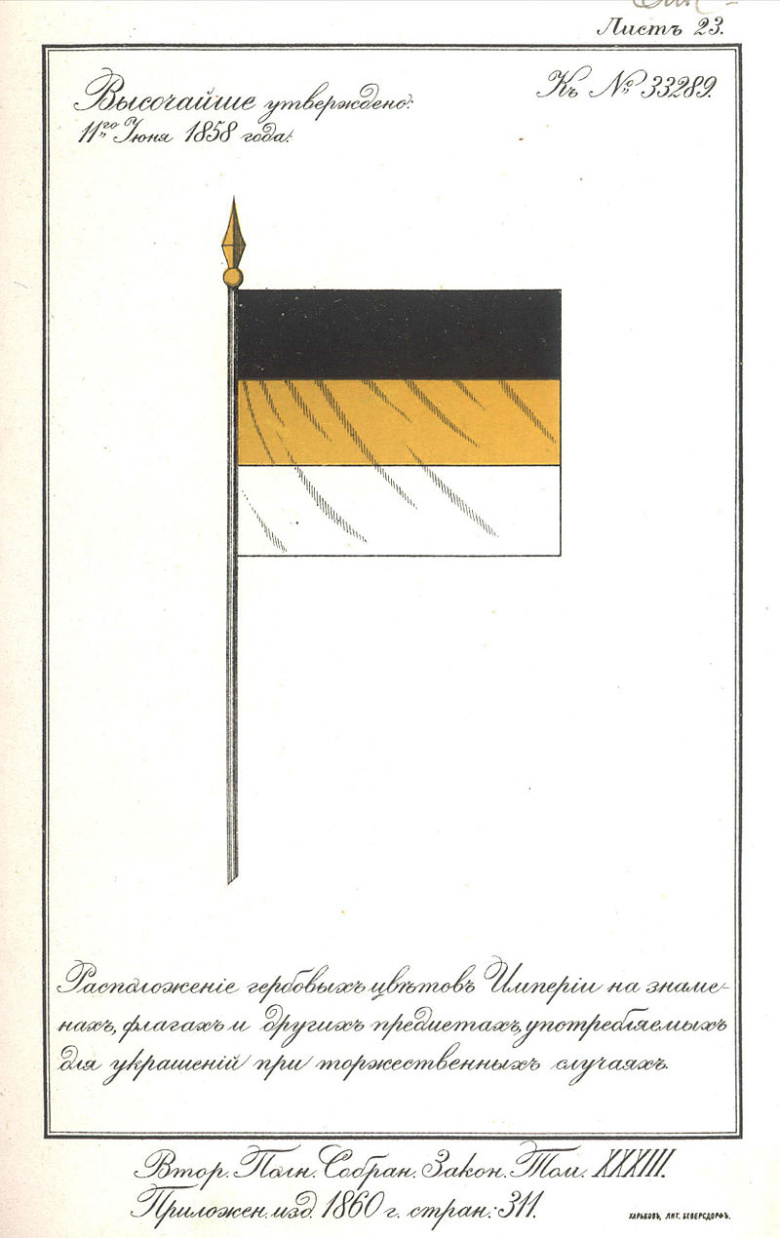

До 1873 года его просто не существовало. Но в течение всего XVIII века государственная символика формировалась в черно-золотых цветах. При Александре I к ним добавился белый. И уже на торжествах по случаю победы над Наполеоном повсеместно вывешивались флаги черно-желто-белых цветов.

В 1834 году император Николай I утвердил Положение о гражданских мундирах, в котором черно-оранжево-белая кокарда предписывалась как знак принадлежности к Российскому государству.

А уже при Александре II черно-желто-белый флаг был утвержден как «Гербовый народный флаг», а в 1873 году — как национальный.

После поражения в Крымской войне (1856 год) благодаря реформам Александра II экономическая и социальная жизнь в стране начала стремительно развиваться, и идея национального флага стала по-настоящему актуальной. Флаги вывешивались не только на официальных торжествах, но и на ярмарках и городских праздниках.

В этот момент стало понятно, что черно-желто-белые флаги выглядят не совсем празднично — в отличие от бело-сине-красных. Поэтому постепенно на торжествах, ярмарках и праздниках стали использовать не только официальный государственный флаг, но и флаг русского торгового флота.

Экспансия бело-сине-красного флага

У роста значимости бело-сине-красного триколора были и серьезные политические причины.

Еще в 1848 году на Славянском съезде в Праге делегатами были приняты панславянские цвета: красный, белый и синий. Кстати, поэтому большинство флагов славянских государств так похожи на нынешний российский.

На этом съезде официальная Россия не присутствовала и его никак не поддерживала — от ее лица выступали только бежавшие от Николаевского режима эмигранты, в частности Бакунин. Но к 70-м годам XIX века ситуация изменилась: Россия стала воспринимать себя как освободителя славянских народов от турецкого ига и вообще как лидера славянского мира. Бело-сине-красный флаг должен был символизировать эту миссию и это лидерство.

При Александре III бело-сине-красный флаг и вовсе начинает вытеснять черно-желто-белый. В частности, предписывалось во время праздников украшать городские здания исключительно бело-сине-красными полотнищами. И здесь также сыграла роль большая политика. Александр III видел главным врагом России Австрийскую империю, флаг которой был черно-желтым. А союзницей он выбрал Францию, чей флаг соответствовал цветам русского торгового флота.

Вопреки приписываемой ему фразе «У России есть только два союзника — ее армия и флот», Александр III активно искал союзников в Европе и сделал ставку на Францию, заключив с ней в 1894 году «вечный союз».

Показательно, что во время встречи Александра III с австрийским императором Францем Иосифом в 1885 году русские флаги были исключительно черно-желто-белыми. Но чем очевиднее становилось политическое размежевание с Австро-Германским союзом и сближение с Францией, тем выше оказывался приоритет бело-сине-красного флага.

Флаг беды

29 апреля 1896 года бело-сине-красный флаг был утвержден как национальный. Произошло это уже при Николае II непосредственно перед его коронационными торжествами.

Новый государственный флаг был принят обществом с воодушевлением, однако во время революционных событий 1905 года его стремительно вытеснил с улиц красный революционный флаг. А в консервативно-монархической среде стремительно росла популярность старого черно-желто-белого. В итоге у каждой группы расколотого общества образовался свой флаг. А бело-сине-красный скорее не объединял общество, а разъединял.

Накануне Первой мировой войны флаг снова изменили: к триколору добавили плашку с черным императорским орлом на золотом фоне как символ глубокой связи народа и царя. Но началась война, и стало не до выпуска новых флагов. Так что полотнищ с орлом никто не вывешивал и не видел. А после февральской революции 1917 года временное правительство официально вернуло флаг к изначальному виду.

Но уже в октябре 1917 года случилась еще одна революция и у страны появился совсем новый флаг — красное знамя. Началась гражданская война и триколор стал символом белого движения и борьбы с большевиками за возвращение «настоящей России».

В этом же качестве — сопротивления советской власти и коммунистическому режиму он и вошел в историю уже новой России в начале 1990-х. Во времена многотысячных митингов на манежной и «живого кольца» вокруг Белого дома, триколор вызвал настоящее воодушевление и воспринимался как символ свободы, демократии и возвращения к историческим корням.

Но уже через несколько лет воодушевление угасло, а сам флаг превратился в символ официального обезличивания. К тому же слишком много бед пришлось на Россию за короткую историю этого флага в качестве национального символа.